淡泊的漂流瓶1u

1969年,一对上海知青夫妇,于吉林延边插队时,在当地孤寡老人李阿妈家,生活了10年。返城之际,夫妻二人跟公社反映:“我们要带着李阿妈一起走。”

当千万知青告别故土奔赴农村时,有多少人能想到会与当地老人结下如此深厚的情谊?林小兰夫妇的决定让所有人震惊,这个选择背后隐藏着怎样的故事?

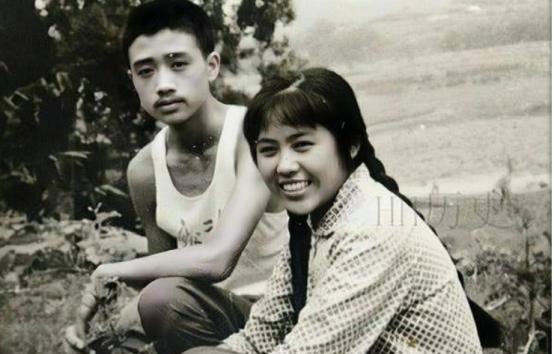

1969年,正是知识青年上山下乡运动的高潮期,来自上海的林小兰和姚祚塘跟随大批知青的脚步,被分配到吉林延边的一个偏远村庄插队。那时候的城市孩子大多没有独立生活经验,连基本的洗衣做饭都不会,村里便安排当地的孤寡老人李阿妈专门给这些知青做饭照料生活。

李阿妈是个热心的老太太,丈夫早年去世,膝下无儿无女,看着这些二十来岁的孩子心里很是高兴。她不仅给知青们做饭,还教他们各种生活技能,帮助这些城里来的年轻人适应农村生活。慢慢地,李阿妈和知青们建立了深厚的友谊,特别是林小兰,她完全把这个姑娘当作亲女儿看待。

插队生活中发生了一件改变所有人命运的事情。林小兰和姚祚塘在相处中产生感情,年轻人没能把持住,林小兰意外怀孕了。在那个年代,知青未婚先孕可是天大的事情,两人商量着要悄悄处理掉。李阿妈得知后坚决反对,她含着眼泪告诉林小兰,自己年轻时也犯过同样的错误,结果留下病根再也无法生育。在李阿妈的劝说和支持下,林小兰和姚祚塘决定申请结婚,把孩子生下来。

怀孕后的林小兰行动不便,李阿妈主动把她接到自己家中,全程照顾她的生活起居。老人家条件本来就不好,但还是省吃俭用买了珍贵的红糖给林小兰补身体。孩子出生后,夫妻俩要去生产队干活,李阿妈又自然而然地承担起带孩子的责任,把小家伙背在身上,成了全职的奶奶。等孩子上学了,李阿妈每天负责接送,生怕别人欺负这个”知青的孩子”。

就这样过了十年,知青大返城政策开始实施,林小兰夫妇接到了回上海的通知。消息传来时,他们第一个想到的不是自己的父母亲人,而是李阿妈。这位已经把他们当作亲生儿女的老人,如果就这样分别,该如何承受?经过深思熟虑,夫妻俩做出了一个大胆的决定,向村支书提出申请:要带李阿妈一起回上海。

村支书起初很犹豫,让一个农村老人离开故土到大城市生活,这在当时确实很少见。但看到这一家人的深厚感情,他被感动了,很快批准了申请。李阿妈开始也不太愿意离开生活了大半辈子的故乡,但在林小兰夫妇反复劝说下,特别是看到孩子那期盼的眼神,老人家做出了人生中最重要的决定。

1980年春天,李阿妈跟随林小兰一家来到上海。在这个繁华的大都市里,她过上了从未想象过的生活。林小兰夫妇对她孝敬有加,带她游览城市风光,让这位农村老人见识了都市的繁华。李阿妈也尽自己所能帮忙料理家务,教孙子做东北菜,让这个家充满温馨和谐的氛围。

在上海生活了12年后,1992年,李阿妈在这个第二故乡安详地走完了人生最后一程,享年89岁。她的离世让林小兰一家悲痛万分,他们为老人举办了庄重的葬礼。在李阿妈生命的最后十几年里,她享受到了真正的天伦之乐,这或许是对她一生善良品格最好的回报。

这个跨越地域、超越血缘的真情故事,见证了那个特殊年代里人与人之间最朴素而深刻的情感联系。在知青上山下乡的历史大潮中,有太多这样的故事被埋没在时光里,但林小兰夫妇和李阿妈之间的深厚情谊,至今仍被当地人传为佳话,成为知青岁月中最温暖的一段记忆。

真正的亲情不在于血脉,而在于心灵的相通。这个故事让你想到了什么?你身边有没有类似的温暖故事?欢迎在评论区分享你的感悟和经历。